No soportaba la idea de levantarse. Las sábanas recogidas a sus pies y las almohadas tiradas en el suelo delataban no solamente la incomodidad de su existencia, sino también el hartazgo por el calor sofocante que inundaba la habitación. La luz resplandeciente de un sol despejado iluminaba el cuarto, atravesando los grandes ventanales con vista al mar. Sin embargo, frente al hermoso paisaje, pesaba más la carga de su insoportable existencia, el hastío que le carcomía el cuerpo y el sudor que lo adhería como pegamento a las sábanas mojadas. Su vista nublada le impedía apreciar la inmensidad del océano y el hecho de que, si quisiera, en cinco minutos podía estar caminando por la playa. Se debatía entre la fuerza necesaria para poner un pie en el suelo y la frágil insolvencia de su ser, que lo derrumbaba sin remedio.

A pesar de su impotencia, sólo una cosa lograba motivarlo: la idea de poseer un medio que le permitiera recorrer el mundo. Soñaba con escabullirse por carreteras y montañas, bordear y traspasar las nubes, y cruzar los mares hasta alcanzar los confines de la tierra. Sin embargo, se preguntaba si, más allá del medio de transporte, su verdadero deseo era simplemente viajar para descubrir horizontes hasta ahora inexplorados. — Ojalá no estuviera más en este calor infernal— murmuraba Jerome para sí, atrapado entre la desesperación y la tristeza. En ocasiones soltaba esta frase ahogando sus gritos contra la almohada la cual terminaba lanzando con ira contra el ventanal. Era un impulso por destruir su realidad, y quebrar el entorno idílico que lo rodeaba; un paisaje cuya belleza aún no era capaz de apreciar, ni de aceptar como su presente.

Con la mirada perdida tras los cristales, recordó el eco de sus pasos nocturnos por las calles empedradas del Downtown en Nueva York. Se vio a si mismo años atrás, sonriendo junto a su pareja de entonces, cuando desafiaban los gélidos vientos del invierno; bailaban y se colgaban de los faroles, imitando las alegres danzas de Chaplin en Luces de la Ciudad. Los ojos de Jerome se empañaron, y el llanto comenzó a inundar su rostro, invadido por la nostalgia de aquellas vivencias pasadas que anhelaba recuperar; pero que una fuerza interna e inexplicable, le impedía salir a buscar.

Pronto, su vista se hundió en el suelo de la habitación. Se enfrenta a la soledad que él mismo había elegido al alejarse de su pareja, de su familia y sus amigas y amigos, convencido de que así los protegería de su amargura y declive permanente. No sabía la causa de su tristeza en ese momento, aunque la descubriría años después. Se atormentaba por su hastío con el calor insoportable del apartamento; y por su estupor ante todo contacto social que era, además de necesario, el foco de su labor. Observando sus manos temblorosas, siente el frio sudor que baja por su cuello y baña todo su cuerpo, y ante cualquier intento de moverse, las piernas entumidas lo obligaban a aferrarse a su cama, a pesar de su desesperación por huir. Estaba allí, sintiendo que no podía escapar, y tampoco podía ver que tuviese más posibilidades, porque era más grande el deseo del dinero por el trabajo bien remunerado. Según él, este trabajo le permitiría conseguir más rápido el vehículo que tanto había deseado, un deseo que se había incrustado en él desde niño. Y ante esta decisión, debido al miedo por enfrentar algo diferente, su aferramiento a la comodidad fue más fuerte que la búsqueda de su propia paz.

Sumido en su amargura, dejó de comer y de salir de su habitación; no respondía al teléfono salvo para dar respuestas breves sobre el trabajo o mentir a su familia asegurando que todo marchaba bien. Se debatía entre abandonarlo todo y la fuerza para seguir adelante con su soledad. Ante tal batalla, su mente terminó por rendirse y su cuerpo se convirtió en el esclavo de aquél absoluto desinterés.

Pasados varios meses, al no tener noticias suyas, dos amigas acudieron a su apartamento con asistencia médica, presintiendo que algo grave había ocurrido. Lo encontraron en un aspecto casi vegetativo, exangüe y sin fuerzas. Fue trasladado de urgencias en ambulancia hacia el hospital del centro, abriéndose paso entre semáforos inservibles, el tráfico caótico de motocicletas sin luces y calles inundadas con aguas negras tras la lluvia torrencial que había azotado la ciudad horas antes.

En el hospital atiborrado de personas, con los pasillos y salas de espera colmados de camillas, sus amigas lograron con insistencia que le asignaran una habitación. Tras los exámenes de rigor, en medio del silencio, se escuchaba el sonido rítmico del goteo intravenoso y bajo la mirada sollozante de sus amigas, la doctora entró con el diagnóstico. Era una extraña enfermedad en el estómago que se había extendido por su cuerpo, comprometiendo órganos vitales que impedían la correcta circulación sanguínea.

-Tienes veinticuatro horas de vida- sentenció la médica–. Es una enfermedad extraña y, al no tener antecedentes, es un caso que debemos estudiar. ¿Qué te ha pasado en el último año?- preguntó ella con mirada inquieta.

-He perdido las ganas de vivir -respondió Jerome con profunda tristeza.

Inmediatamente, desvió la mirada hacia el marco de la ventana, donde los rayos rojizos del atardecer se filtraban para iluminar irregularmente su rostro. Su palidez no era solamente producto de la enfermedad, sino también de los pensamientos que terminaban de embargarlo.

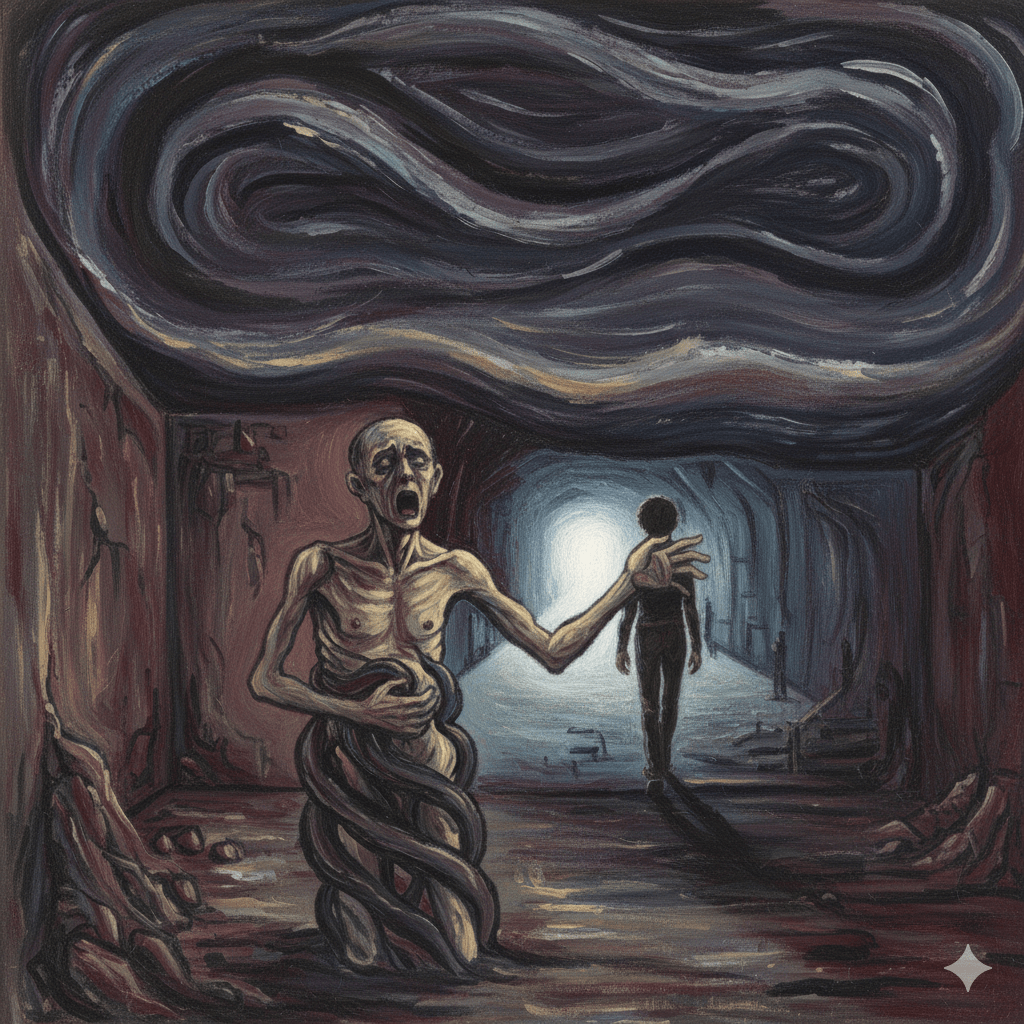

En ese instante, deseó que su inteligencia hubiera sido más fuerte que su quebranto, lamentando no haber aceptado las terapias a las que su pareja le había invitado años atrás. Anhelaba que la alegría que solía contagiar a los suyos hubiera permanecido intacta, permitiéndose refugiarse en ellos para compartir cada momento de tristeza, en lugar de sepultarse bajo el peso de sus propios miedos e incertidumbres. Se debatía en una contradicción dolorosa: quería encontrar una salida de ese foso en el que se había hundido y, al mismo tiempo, deseaba dejar de existir.

Recordó entonces, con una leve sonrisa, aquellos años en los que había estudiado en retiros espirituales de filosofía oriental, sumergiéndose en la meditación y el conocimiento mental; prácticas que, como tantas otras cosas, había abandonado. Evocó la figura del maestro que conoció en esos encuentros y los aprendizajes fundamentales que compartieron; pero, al seguir el patrón de comportamiento que marcó su vida en los últimos cuatro años, también había roto todo contacto con él. Sin embargo, sintió el impulso de hablarle por última vez. Entre sollozos, le suplicó a una de sus amigas que intentara comunicarse con el monje.

Siete horas después, mientras Jerome aguardaba postrado en la camilla, llego aquél monje que había conocido en sus retiros espirituales. El monje se acercó y, con una mirada impregnada de amor y compasión, le aseguró con firmeza: -Puedo ayudarte a sanar esa enfermedad, pero debes venir conmigo. -Jerome asintió sin dudar. El monje continuó: -Sin embargo, debes abandonar todo lo que eres, lo que crees saber de ti y todo lo que has deseado. A partir de hoy, dejarás de existir tal como el mundo te ha conocido.

Jerome, solicitó el alta voluntaria y, debido a su estado terminal, el hospital no puso mayores obstáculos para su salida. Tras despedirse de sus amigas y agradecerles el profundo afecto que le habían brindado, abandonó el lugar junto al monje. Mientras recorrían los pasillos, Jerome se adelantó unos pasos, sintiéndose atraído por la luz blanca y deslumbrante que inundaba la gran puerta del hospital. Con una leve sonrisa recordó la paz que había experimentado años atrás, cuando la meditación aún formaba parte esencial de su existencia.

Explora todos los rincones y anímate a dejar un comentario